簿記2級の勉強を始めたけど、思った以上に難しくて心が折れそう…

過去問に挑戦しても全然解けない

勉強しているのに、理解できている気がしない

そんな悩みを抱えていませんか?

簿記2級は3級とは比べものにならないほど難易度が上がり、多くの受験生が途中で挫折してしまう試験です。とくに、商業簿記と工業簿記のバランスに苦しんだり、計算の複雑さに圧倒されたりする人も多いです。

独学でも、正しい勉強法と効率的な学習スケジュールを組めば、合格は決して不可能ではありません。本記事では、簿記2級の「つまずきポイント」とその対策、モチベーションを保つ方法、直前期の勉強のコツまで徹底解説します。

「もう無理かも…」と感じているあなたにこそ、読んでほしい内容です。最後まで読めば、勉強の進め方がクリアになり、また一歩前へ踏み出せるはずです。

Tatsuo

Tatsuo私自身も簿記2級に5回落ちて正直心折れてました。

ですが、最後まで諦めずに正しく対策することで道がひらけます。

- 簿記2級で多くの人が挫折する理由と、その乗り越え方

- 合格に近づくための効果的な勉強法と時間配分のコツ

- モチベーションを保ち続けるための習慣と思考法

この記事を書いている私は、2022年6月に日商簿記2級を受験。88点で合格しました。

ちなみに、私の日商簿記2級の勉強方法は、市販本とアプリ、オンライン講座です。

\お申し込みはこちらから/

なぜ多くの人が簿記2級で心が折れそうになるのか?

簿記2級は、3級とは比べものにならないほど難しく、途中で挫折する人も多いです。範囲の広さや出題内容の複雑さに加え、計算のスピードも求められるため、短期間で合格するのは簡単ではないのが現実です。とくに独学の人は、どこから手をつければいいのかわからず、勉強方法に悩みがちです。以下では、簿記2級の難しさのポイントを整理し、挫折しないための対策を紹介していきます。

簿記2級の難易度と3級との違い

簿記2級は3級とはまったく別物です。3級は個人商店レベルの基本的な帳簿の記録が中心ですが、2級では企業会計を学び、より実務に即した内容が求められます。とくに「商業簿記」に加え、新しく「工業簿記」が加わるのが大きな違いです。さらに、論点が細かくなり、計算量も増えるため、テキストを読むだけでは太刀打ちできません。合格を目指すには、知識のインプットだけでなく、問題を解く演習が不可欠です。

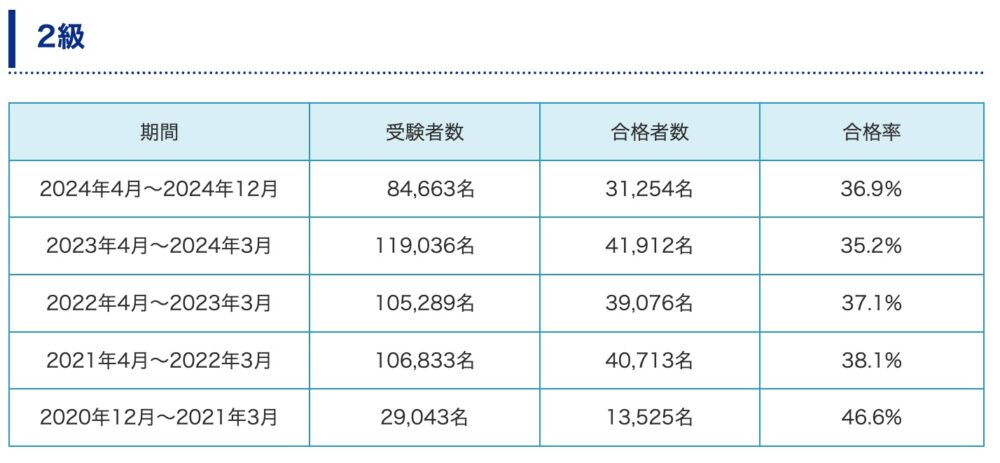

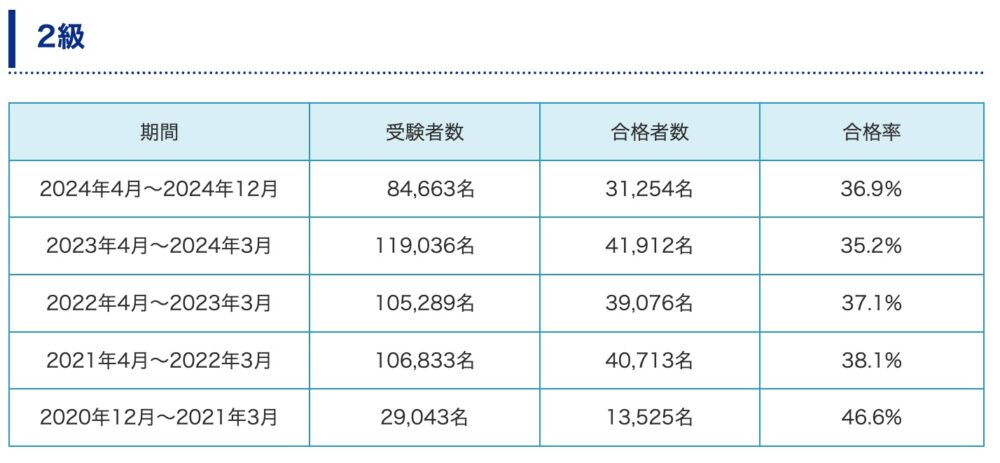

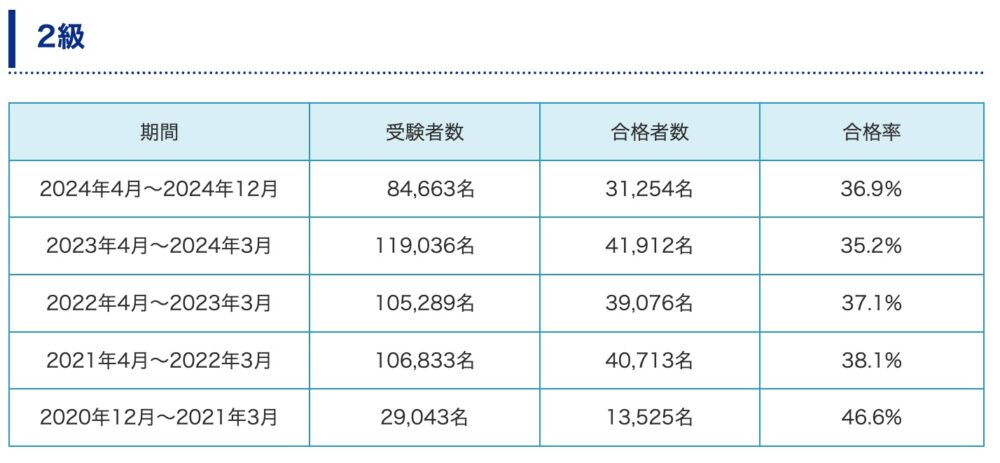

合格率と受験者の実態

簿記2級の合格率は20〜30%程度で、10人に7〜8人は落ちる計算になります。受験者の多くは社会人や学生で、仕事や学業と並行して勉強する人がほとんど。そのため、十分な学習時間を確保できず、不合格になるケースが多いのが現状です。また、独学で挑戦する人の挫折率も高く、途中で諦めてしまう人も多いです。とはいえ、しっかりと計画を立て、効率的な学習をすれば、決して合格できない試験ではありません。

受験生が「心が折れそう」と感じる主な理由

簿記2級に挑戦する人が挫折しがちな理由は、大きく3つあります。1つ目は「商業簿記と工業簿記のバランスが難しい」こと。商業簿記は暗記要素が多く、工業簿記は計算が複雑なため、どちらも得意にならないと点が伸びにくいのです。2つ目は「計算が複雑で時間が足りない」こと。とくに工業簿記はスピード勝負のため、解くペースを上げないと間に合いません。3つ目は「過去問を解いても正解できず、自信を失う」こと。問題のパターンが多岐にわたり、単なる暗記では対応できないため、理解が追いつかず挫折する人が多いです。

簿記2級に心が折れそうと感じたらまず見直すべきこと

簿記2級の勉強を進めていると、「本当に合格できるのか?」と不安になることがあります。過去問を解いても点数が伸びない、理解が追いつかない、そんな焦りを感じる人も多いです。以下では、「もう無理かも…」と感じたときに試してほしい勉強のコツを紹介します。

①完璧を目指さない!合格ラインを意識した学習戦略

簿記2級の試験は、満点を取る必要はありません。目標は70点以上を確保することです。すべての範囲を完璧に理解しようとすると、時間が足りなくなり、結局どれも中途半端になってしまいます。

とくに、出題頻度が高い「仕訳」「財務諸表」「原価計算」などの分野を重点的に対策するのが効果的です。たとえば、「連結会計」は難易度が高いので、後回しでもOK。合格に必要な最低限の得点を確保する戦略で、効率的に勉強を進めましょう。

②基礎が固まっていない場合、簿記3級の復習が必要な場合もある

簿記2級の問題が難しく感じるのは、簿記3級の知識が曖昧なまま進んでいる可能性があります。3級の内容は2級の土台になっており、仕訳や財務諸表の基本をしっかり理解していないと、応用問題でつまずきやすくなります。

たとえば、「減価償却の仕訳がよくわからない」「貸倒引当金の考え方が曖昧」など、基礎に不安がある場合は、まず3級のテキストを見直しましょう。基本がしっかりしていれば、2級の学習もスムーズになります。「2級の問題が理解できない」と感じたら、まず3級の復習を!

とくに基本の仕訳ができているかを見直してみましょう

③過去問が解けない=勉強法が間違っている

「過去問を解いても点数が取れない…」そんなときは、ただ解くだけで終わっていないかをチェックしましょう。間違えた問題を放置していると、何度やっても同じところでつまずきます。

効果的な勉強法は、「なぜ間違えたのか?」を徹底的に分析することです。たとえば、「計算ミスが多いなら、電卓の使い方を見直す」「仕訳でつまずくなら、パターンごとに整理する」など、ミスの原因を特定しましょう。点数が伸びないのは「理解不足」ではなく「復習不足」のことが多いです。解いた後の振り返りを徹底すれば、得点力は確実に上がります。

④理想と現実のギャップを埋める「できることリスト」作成

「やることが多すぎて、どこから手をつければいいかわからない…」そんな状態では、勉強の効率が落ちてしまいます。そこでオススメなのが「できることリスト」を作ることです。

まずは、現時点で理解できている分野と、まだ曖昧な分野を洗い出します。そして、「今すぐできること」から優先的に取り組みましょう。たとえば、「仕訳はある程度できるけど、財務諸表が苦手」なら、今週は財務諸表を重点的に勉強する、といった具合にスケジュールを組むと◎。闇雲に勉強するより、やるべきことを明確にすることで、効率よく進められます。

簿記2級で心が折れそうになるポイントと対策

簿記2級は、範囲が広く、実務レベルの知識が求められるため、多くの受験生がどこかでつまずきます。とくに「仕訳」「財務諸表」「工業簿記の計算」「試験時間の管理」「復習方法」などで苦戦する人が多いでしょう。これらのポイントを克服しないと、試験本番で思うように得点できず、挫折してしまうことも多いです。以下では、受験生がよくつまずく部分を整理し、効率よく学習するための具体的な対策を紹介します。

仕訳でつまずく人向けの学習法

仕訳が苦手な人は、まずパターンを整理し、毎日少しずつ練習することが大切です。簿記の問題は仕訳が基本。ここでつまずくと、財務諸表の作成や応用問題にも影響します。

仕訳を覚えるには、「どの取引がどの勘定科目に分類されるのか」を理解することが重要です。たとえば、「売掛金」は資産、「売上」は収益、といった基本の分類をしっかり押さえましょう。また、毎日10問程度の仕訳問題を解く習慣をつけ、繰り返し復習すると自然と身につきます。仕訳は慣れが重要。数をこなして感覚をつかんでいきましょう。

仕訳の確実な理解が合格へのコツです。

財務諸表の作成が苦手なら、ここを押さえよう

財務諸表が苦手な人は、構造をシンプルに理解することが大切です。貸借対照表と損益計算書は、それぞれ「企業の財政状態」と「一定期間の利益や損失」を表すもの。基本の仕組みがわかれば、ぐっと理解しやすくなります。

たとえば、貸借対照表では「資産=負債+純資産」の関係を押さえることが重要。また、損益計算書では、「収益-費用=利益」というシンプルな構造を意識しましょう。難しく考えず、各勘定科目がどこに分類されるのかを整理し、例題を解きながらパターンをつかんでいくことがポイントです。

工業簿記の計算問題でパニックにならないために

工業簿記の計算問題は、公式を暗記するだけでなく、仕組みを理解することが重要です。標準原価計算や直接原価計算など、計算問題が多いため、苦手意識を持つ人が多いですが、流れを押さえれば得点源になります。

たとえば、「製造原価=材料費+労務費+経費」という基本的な考え方を押さえると、原価計算の問題も解きやすくなります。最初は、公式をただ暗記するのではなく、計算の意味を理解しながら進めましょう。また、過去問や演習問題を通じて、問題のパターンに慣れておくことも大切です。

「試験時間が足りない…」を解決する時間配分テクニック

簿記2級の試験では、時間配分を意識することが合格のコツになります。問題数が多く、とくに工業簿記に時間をかけすぎると、他の問題に手が回らなくなることもあります。

| 問題 | 内容 | 配点 | 時間配分(目安) | 解答順 |

|---|---|---|---|---|

| 第1問 | 仕訳問題(5問) | 4点×5問 | 15分 | 1 |

| 第2問 | 連結会計 など | 20点 | 25分 | 5(4) |

| 第3問 | 決算整理(総合問題) など | 20点 | 45分 | 4(5) |

| 第4問 | 工業簿記原価計算 など | 20点 | 15分 | 2 |

| 第5問 | 各種原価計算 など | 20点 | 15分 | 3 |

すべての問題に同じ時間をかけるのではなく、解く順番をあらかじめ決めておくのが合格への近道です。おすすめは、まず第1問(仕訳)で確実に得点を取り、次に第4・第5問の工業簿記をテンポよく解きます。ここまでで約45分。その後、ボリュームの多い第3問にしっかり時間を取り、最後に第2問に挑みましょう。難問に時間をかけすぎると他の得点チャンスを逃すので、見切りをつける判断力も重要です。

間違った問題を放置しない!復習の黄金ルール

過去問や演習問題を解いて間違えたら、その場で復習し、1週間後にもう一度解くのが効果的です。

間違えた問題を放置すると、同じミスを繰り返してしまいます。たとえば、仕訳問題で間違えたら、「どの勘定科目が正しいのか」「なぜ自分の解答が間違っていたのか」をノートにまとめ、次に同じミスをしないようにしましょう。また、1週間後にもう一度解くことで、知識が定着しやすくなります。「すぐ復習+1週間後に再確認」を徹底すれば、確実に実力がついていきます。

モチベーションを維持するための5つの習慣

簿記2級の勉強は長丁場です。最初はやる気に満ちていても、思うように点数が伸びなかったり、忙しくて勉強時間が確保できなかったりすると、気持ちが折れそうになることもあります。そんなときに大切なのは、「いかにモチベーションを維持しながら継続できるか」です。以下では、勉強を続けるための5つの習慣を紹介します。どれも簡単に取り入れられるものばかりなので、ぜひ試してみてください。

①「今日はここまで!」を決めて勉強の負担を減らす

ダラダラ勉強を続けるよりも、「今日はここまで」と決めて取り組むほうが、効率もモチベーションも上がります。「できるだけ長く勉強しなきゃ」と思うと、精神的な負担が増え、続かなくなってしまいます。たとえば「今日は仕訳問題を20問解く」「商業簿記のテキストを30ページ進める」といった形で具体的な目標を設定しましょう。短時間でも集中して取り組めば、達成感が得られ、翌日も前向きに勉強に向かえます。

②勉強がつらいときに試したい気分転換法

集中できないときに無理に勉強を続けても、効率が悪くなるばかりか、ストレスが溜まって余計にやる気がなくなります。そんなときは思い切って気分転換しましょう。短い散歩やストレッチ、好きな音楽を聴く、カフェで勉強場所を変えるなど、気持ちを切り替えると意外とスッキリします。勉強の合間に「小さなご褒美」を設定するのも効果的です。「過去問を30分解いたらコーヒーを飲む」など、自分に合った方法でモチベーションを維持しましょう。

③SNSやオンラインコミュニティを活用して仲間と励まし合う

一人で勉強していると、「このやり方で合っているのか」「みんなはどれくらい勉強しているのか」と不安になることがあります。そんなときは、SNSやオンラインの勉強コミュニティを活用しましょう。TwitterやInstagramで「#簿記2級勉強中」などのタグをつけて投稿すると、同じ目標を持つ仲間とつながれます。お互いの進捗を報告し合うことで、「自分も頑張ろう!」という気持ちになり、やる気を保ちやすくなります。

④過去の合格体験談を読むことで自信をつける

「本当に自分は合格できるのだろうか?」と不安になったときは、実際に合格した人の体験談を読むのがおすすめです。ネットや書籍には、勉強方法やスケジュールの立て方を紹介している記事がたくさんあります。合格者も最初は「無理かも…」と感じたことがあるはず。そんな人たちがどのように乗り越えたのかを知ることで、前向きな気持ちを取り戻せます。とくに、仕事や家事と両立しながら合格した人の体験談は、大きな励みになるでしょう。

個人的には「もう無理かも」と思ってからがスタートです。

最後まで諦めないことが肝心です。

⑤「やらなきゃ!」ではなく「やりたい!」に変える思考法

「勉強しなきゃ…」という義務感だけで取り組んでいると、やる気は続きません。それよりも「勉強するとどんなメリットがあるのか」を意識すると、モチベーションが上がります。簿記2級に合格すれば、転職や昇給のチャンスが広がる、会計の知識が身につくなど、得られるものは多いはず。さらに、「今月は仕訳をマスターする」「試験前には○回過去問を解く」といった具体的な目標を設定すると、勉強が楽しくなります。「やらなきゃ」から「やりたい」へ、意識を変えていきましょう。

独学 or 通信講座?あなたに合った学習スタイルを選ぶ

簿記2級の勉強方法は「独学」と「通信講座」の2つに分かれます。費用を抑えられる独学か、効率よく学べる通信講座か、どちらが向いているのか迷う人も多いでしょう。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った学習スタイルを選ぶことが合格への近道です。さらに、市販のテキストや問題集、YouTubeやアプリを活用する方法も紹介します。自分に合った勉強法を見つけて、効率よく学習を進めましょう。

独学のメリット・デメリット

独学の最大のメリットは、費用がかからず、自分のペースで勉強できることです。とくに、簿記3級を独学で合格した経験がある人にとっては、馴染みのある勉強法かもしれません。しかし、わからない部分を質問できない、途中でモチベーションが下がりやすいといったデメリットもあります。たとえば、工業簿記の計算問題でつまずいた場合、解説を読んでも理解できなければそこでストップしてしまいます。独学を成功させるには、疑問点を解決するためにネットや書籍を活用する工夫が必要です。

通信講座を活用する場合の選び方

通信講座を利用する最大のメリットは、プロの講師による解説が受けられることです。とくに、独学では理解しにくい部分も、講義動画や添削サポートを活用すればスムーズに学習を進められます。とはいえ、通信講座も価格やサポート内容はさまざま。たとえば、低価格で動画講義が充実している「スタディング」、質問サポートが充実した「クレアール」など、自分の学習スタイルに合った講座を選ぶことが重要です。講座を選ぶ際は、「動画のわかりやすさ」「サポート体制」「費用対効果」を基準に比較しましょう。

市販のテキスト&問題集おすすめ5選

テキストや問題集は、わかりやすさと問題の質で選ぶのがポイントです。以下の5冊は、初学者から試験対策まで幅広く対応できます。

- 「スッキリわかる 日商簿記2級」シリーズ(初学者向け。イラスト多めでわかりやすい)

- 「みんなが欲しかった!簿記の教科書・問題集」シリーズ(基礎から応用まで丁寧に解説)

- 「TAC 簿記の教科書・問題集」シリーズ(試験本番を意識した実践的な内容)

- 「パブロフ流 簿記2級」シリーズ(ストーリー仕立てで理解しやすい)

- 「無敵の簿記2級」シリーズ(短期間で仕上げたい人向け)

テキストは1冊に絞らず、1冊は解説用、もう1冊は問題集として使うと効果的です。

YouTubeやアプリを活用した学習法

簿記の学習にYouTubeやアプリを活用すれば、スキマ時間を有効に使えます。たとえば、YouTubeでは「ふくしままさゆき」さんの解説動画が人気で、テキストだけでは理解しにくい仕訳や財務諸表の作成を動画で視覚的に学べるのが強みです。また、「パブロフ簿記」や「スタディング」のアプリを使えば、通勤時間や休憩時間に問題演習ができるため、学習時間を確保しやすくなります。動画やアプリを活用すれば、独学でも効率よく学習を進められるでしょう。

\お申し込みはこちらから/

直前期の追い込み!合格率を上げる勉強スケジュール

簿記2級の試験が近づくと、焦りや不安が増してくるものです。しかし、この時期に何をすべきかを明確にしておけば、合格の可能性は大きく上がります。 直前期は、やみくもに勉強するのではなく、得点につながる対策を重点的に行うことが大切です。試験までの1ヶ月間をどのように過ごすかが合否を左右します。以下では、試験1ヶ月前から当日までの効果的な学習スケジュールを解説します。

試験1ヶ月前:インプットからアウトプットへシフト

試験1ヶ月前からは、「問題を解くこと」を中心に勉強のスタイルを変えるのがポイントです。テキストを読むだけでは実践力がつかず、本番で解けないことが多いため、過去問や問題集を使ったアウトプット学習に切り替えましょう。

インプット(テキストや動画学習)を重視してしまいがちですが、一番大事なのは、アウトプット(問題演習)です。「アウトプット大全」という本にインプットとアウトプットの黄金比率は3:7とありました。コロンビア大学の実験でも検証されているようです。インプットよりもアウトプット中心の勉強を心がけましょう。

この時期は、まず基礎的な問題から取り組み、間違えた問題は解説をしっかり読み、なぜ間違えたのかを理解することが重要です。とくに、仕訳問題や財務諸表の作成などの頻出分野を優先して復習すると、得点力がアップします。

試験1ヶ月前の目標は、「問題を見た瞬間に解法が思い浮かぶ」レベルまで持っていくこと。 基礎を固めつつ、実践的な問題演習に取り組みましょう。

試験2週間前:過去問&予想問題で仕上げる

試験2週間前からは、本番を意識した演習を中心に進めるのが効果的です。過去問を時間を測って解き、実際の試験の流れに慣れておきましょう。ここで大切なのは、「解けなかった問題をそのままにしない」こと。間違えた問題は、解説を読んで理解し、次に出たときに確実に解けるようにすることが合格へのコツです。

また、予想問題集にも取り組み、新傾向の問題に対応する力をつけるのも重要です。とくに、最近の簿記2級は試験範囲が変わっているため、最新の出題傾向に目を通しておきましょう。

この時期の目標は、「試験本番と同じ状況で、時間内に合格ラインを超える得点を取れるようになること」です。繰り返し演習を行い、自信をつけていきましょう。

試験前日:やるべきこと&やってはいけないこと

試験前日は、無理に新しい知識を詰め込むのではなく、これまで学習してきた内容の最終確認を行う日です。不安だからといって新しい問題に手を出すと、できなかったときに焦りが増し、逆効果になることが多いです。

やるべきことは、以下の3つ。

- 仕訳や財務諸表作成の基本ルールをざっと見直す

- これまで間違えた問題を再確認し、解き方を再確認する

- 必要な持ち物(電卓・受験票など)を準備し、早めに寝る

やってはいけないことは、「直前に難しい問題に挑戦すること」と「夜更かし」です。試験当日は集中力が求められるため、前日はリラックスして過ごし、万全の状態で試験に臨みましょう。

試験当日の注意点:直前の行動で集中力を最大化

試験当日は、直前の過ごし方が結果を左右します。まずは必ずトイレを済ませておくこと。試験中は退出できないため、不安をなくす意味でも大切です。糖分補給も有効で、チョコレートや大福などで脳を元気にしておきましょう。緊張して集中できないときは、あえて勉強をやめて周囲を眺めたり、試験場内を少し歩いたりすると気が楽になります。気持ちを整える工夫も、合格へのコツです。

まとめ:簿記2級は「無理ゲー」ではない!

簿記2級は確かに難関ですが、決して「無理ゲー」ではありません。正しい勉強法を実践し、継続すれば誰でも合格できます。 途中で心が折れそうになることもありますが、それは多くの受験生が経験すること。過去問演習を重ね、苦手分野を重点的に克服すれば、得点力は着実に向上します。焦らずコツコツ積み重ねることが大切です。諦めなければ合格の可能性は十分にあるので、最後まで粘り強く取り組みましょう。

\お申し込みはこちらから/